|

2006' ������m�[�g

������̃A���́A�����ŎY�����Ă���̂�

�V�R�Đ����x����A�Y���̎��Ԋώ@

| �ώ@���� | 1996�N9���`2006�N11�� |

| �ώ@�ꏊ | ������A���E������ɂ� |

| ��@���@�� | 2006�N12��24�� |

| �ώ@�ƕ� | ���{�@�� |

�͂��߂�

|

�@����l���S�R�O���l�A��s���̐�u������v�́A���{���\����s�s�͐�ł��B�g�߂Ȏ��R�ł���Ɠ����ɁA��s���̏㐅���≺�������x�����ȃ��C�t���C���ł�����܂��B |

|

���́u������A���̎Y�����v

|

�Y����ɐB�̑����́A��`�q�̏��Ɋ�Â��u�{�\�I�v�ɍs���Ă��܂��B�A�������ݍs���ɐB�������A�����N���������i���ɂ��擾�����u�J�^�`�v�ł���A����͎���₳�Ȃ����ߍł������I�Ɋ��𗘗p������@�Ƃ��Čp������Ă��܂��B�܂��́A�Y�����̃A���̍s����ʂ��āA�ɐB�������s��������ǂ̂悤�ȁu���v�Ȃ̂��ׂ܂��B |

(1) �Y������

| �@�A���͑̉������͂Ő��ނ��Ƃ̏o���Ȃ��u�ω������v�ł��B���������Đ����̕ω��͑S�Ă̊����Ɛ��������E���܂��B�Y�����̔c���́A�܂��̓}���Ȑ����ώ@�Ŏn�܂�܂��B �@�A�����ł��������鐶���œK���x�͂Q�T���O��B�����ǂɌ���������y�f�̍œK���x�́A������Q���������Q�V���ł��B���������č����Ȃ鐅���ɂ͗ǂ��������A�t�ɒႭ�Ȃ鐅���ɂ͕q���ɔ������܂��B�Y���́A�������������ω��Ɏh������Ďn�܂�܂��B |

|

| �@������A���̎Y�����Ԃ́A�����̍ō��������Q�O���������P�O����{����Ɏn�܂�A�ō������łP�U���������P�P�����{����ɂ͂قƂ�ǂ��I�����܂��B �@������́A���������ꂩ��̉��r�����傫���e�������ł��B���������Ė�Ԃ̍Œᐅ�������܂艺����܂���B����̐��������Y�������ɉe��������ꍇ�A���̉͐�Ƃ͔�r���ɂ������l�����m��܂���B |

(2) �Y������

|

�@�Ă��߂��䕗�̃V�[�Y�����}���鍠�A���h�ɐ��������A���������������闬��ɏ���ĉ����ւƈړ����n�߂܂��B��S�̂ɍL�����Ă����A���������A���悢��Y���̏����ɏW�����邽�߂ł��B |

|

| �A���̎Y���n�ɔ���u�J���E�v�̌Q��B�����A�����ɐ쉺���珇�Ԃɕ���T��ړ����čs���B(�����E���]�s) |

|

| �Y���ɕ�����~��Ă���A����҂���u�R�T�M�v�̌Q��B�Y���̎n�܂�[�����ė���B(�����E���]�s) |

|

������������́A��̊����P���ŃA�����g���B���ꏊ���قƂ�ǂ���܂���B���܂��ɐ��[�̕ω��ɖR�����u�̂����v�����Ă��܂��B�������Ő����́A���Ƃ��ȒP�ɃA����ǂ����ނ��Ƃ��o���܂��B�c�O�Ȃ��ƂɁA������͎Y���A���̐����c��m�����ƂĂ��Ⴍ����Ȃ̂ł��B �����̏P���͘A�������A�����ĐH���s�����Ɛ����������̓�����ς�����Ɨ��Ȃ��Ȃ�܂��B�u�����̋��Ȃ����ɃA���������v�Y���n��T�����A�����̎p�͑傫�Ȗڈ�ƂȂ�܂��B ������������P������Ă��A�A���͎Y���ꏊ��ς��邱�Ƃ͏o���܂���B�u�\�R�v�łȂ���Ȃ�Ȃ����R�����邩��ł��B�ł́A�ǂ�ȗ��R�Ȃ̂ł��傤�E�E�E�B |

|

�͐���z |

|

|

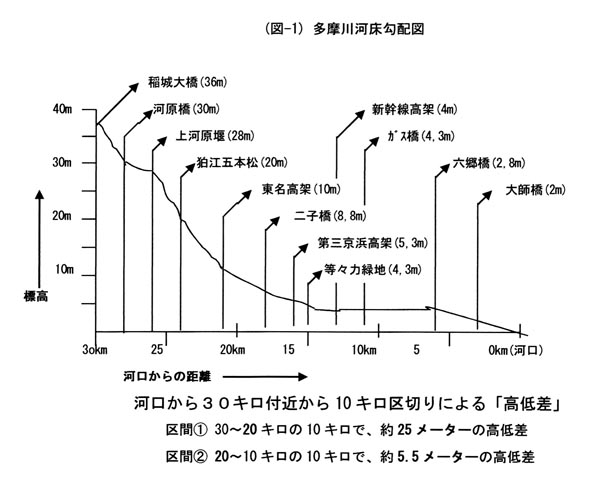

�������z�ω��̒��A�C�̋߂������Y���A���̏W�܂�ꏊ�ł��B����͑��̐�ł����l�ŁA������ł�����܂ő����̎Y�����m�F���Ă��܂��B |

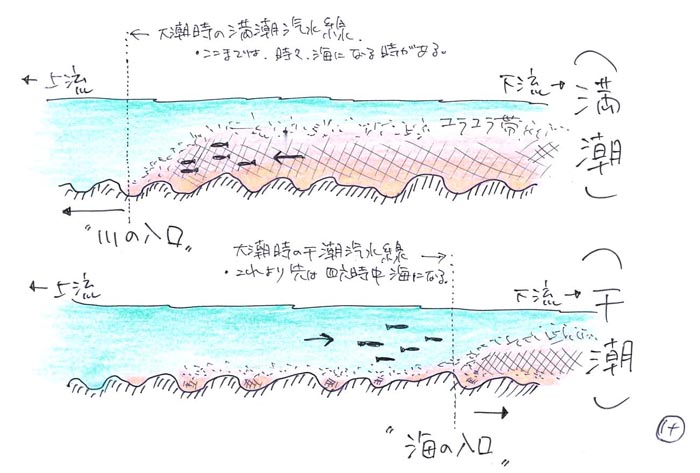

(3) ��͌ċz���Ă���

| �@�咪�ɂȂ�ƌ��̈��͂ɂ��A�����p�̊C�ʂ͖������Ŗ�2���[�g���㉺���܂��B�������ɂȂ�ƊC�ʂ���̐��ʂ��������Ȃ�A�C������̒��ւƋt�����n�߂Ă��܂��B �@�܂����̎��A�N������C���͔�d�̌y���^������ւƉ����̂��āA�����悤�ɂ��ĐN�����A�₪�č��፷�̃o�����X�̎���ʒu�܂œ�������Ǝ~�܂�܂��B �@���̊ԁA�C���͐�̐^���ƂقƂ�Ǎ����邱�Ƃ�����܂���B�f�ʂŊm���߂�ƁA�����ł͐�ƊC���㉺�ɏd�Ȃ��đ��݂��A���҂̋��ڂ������C��ď������������荇���āu���������v�Ɨh��߂��Ă��܂��B �@�u�D����v�Ƃ́A�����̕����C���Ɛ�̐���������ꏊ�E�E�E�ƁA���߂���܂����A���ۂ͂قƂ�Ǎ����炸�A�C�͊C�̂܂܂Ő�ւƐN�����A�������ł��C�̂܂܂őނ��Ă���̂ł��B �@���������āA�C�͉������͌��̐�ɍ݂�̂ł͂Ȃ��A�N���������Ȃ�������[���Ɂu�C�̓����v������鎞������܂��B |

|

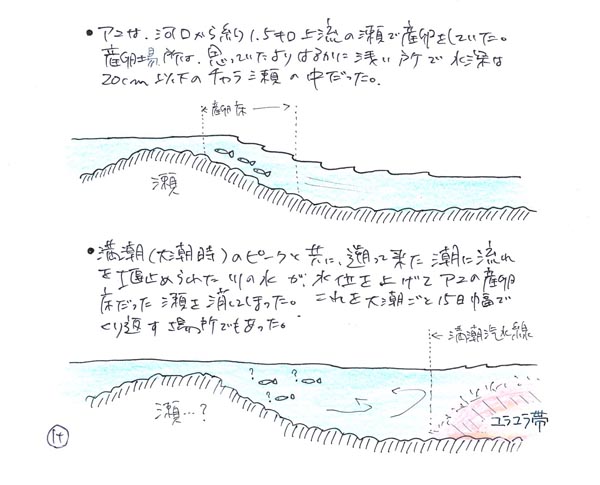

| �@������ł́A�咪���ɍő�Ŗ�10�L���C�����k��܂��B�͐���z������������ɂ₩�ȁu�r��v��u�]�ː�v�ł́A��ʌ��ɓ͂��[���ŐN�����Ă��܂��B �@�����ɐ����Ċώ@����ƁA���̖��������ŊC��������o�����������E�E�E�܂�ŁA�삪�ċz���Ă���悤�ɂ��v���܂��B���̓A���̎Y���ꏊ���A���̌ċz�̐[���Ƌ����W������܂��B �@�A���͐��܂ꂽ�e�����A���������C�֗������Ƃ��K�v�����邩��ł��B�������e�A���́A���łɑ̂��W�������Ă���A�C�ɓ��邱�Ƃ��o���܂���B�ł�����A�Ȃ�ׂ��C�̋߂��ꏊ�ŗ����Y�݂�����܂��B �@ �@�C�Ɉ�ԋ߂��u��v�B�����́A��̉������ɂ���咪�̍ō����ʂœ͂��A15����1�x�����g�C�h�ƂȂ�ꏊ�ł��B |

|

�C�Ƃ̋��� |

(�}-3) �A���̎Y�����W�����Đ�

|

| �@�}�̏㉺������ׂ�ƕ�����悤�ɁA�������ɂ͗��ꋭ�������Ȃ̂ɁA�C�����N�����Đ�������~�߁A��̐��ʂ��オ��Ɛ��������Ă��܂��ꏊ�ł��B ���̑O��ɂ����͂���܂������A�▭�ɐ�����������o���肷��̂͂��������B���̐��ł��Y���͂���܂������A���̐������ɐ���ł����B�z�������e�����A�����Ɍ����悭�C�֗������E�E�E�A���̎Y���́A�D���̃��J�j�Y�������܂����p���邱�ƂŐ��藧���Ă��܂��B |

| �����J�j�Y���Əꏊ�I�� �@�Y�����s�[�N���}���鍠�̑�����̐����́A��16�`18���̍��ł��B�����āA���̐����ŗ����z������̂�15���O��B�A���̗��́A���ɂ���ė���咪�ɍ��킹�ěz�������Ă��܂��B�������邱�ƂŁA�e���͉j�����ƂȂ��A���̂܂܈������ɉ^���悤�ɂ��ĉ͌���ڎw�����Ƃ��o���܂��B |

|

| �̒�8�A�z������̎e�� (2005�N11��) |

| �@���܂�Ē����ɊC�ɓ���Ȃ�������Ȃ����R���A���������܂��B�ʐ^�͛z������̃A���̎e���ł��B�����ɁA�������قƂ�ǗL��܂���B�����Ă�����3�`4���ʼn쎀���Ă��܂��܂��B �@���̕ς��ɁA�̂��قƂ�Ǐo���オ���Đ��܂�Ă��܂��B����ɁA�z��������ɂ̓X�C�X�C�Ɖj�����Ƃ��o���܂��B �@�������������A�����Ȃ�X�C�X�C�Ɖj���E�E�E����́A�e�����z�����ォ��a��ǂ��A�H�ׂ邱�ƂŐi���𑱂����`�Ԃł���A�t�ɕs�\�Ȋ��ł͋ɒ[�ɐ������𗎂Ƃ��Ƃ����J�^�`�ł�����܂��B�e���̗̑͂ŁA�a��ǂ��ߐH�ł�����E�E�E���ꂪ�A��ɐN�������C��[���ɂ���܂��B�����́A�A���̎e�����a�Ƃ���v�����N�g���̕�ɂł���A�j�����Ƃ��y���\���L�����ړ��ł���ꏊ�ƂȂ�܂��B �@�A���́A�C�Ɛ���s�������邱�ƂŁu�i���̃J�^�`�v�����グ�܂����B�t�̑k����H�̍~�����A���邪�܂܂Ɋ��̃��J�j�Y�������ɗ��p���Ă��܂��B������ł̃A���̍Đ��́A����ȁu����̂܂܁v���ǂ��Ȃ����̂����m��܂���l�E�E�E�B |

���́@�u�g���鐣�Ǝg��Ȃ����v�i��

|