|

| �@�ڍׂ��A�قƂ�Ǖ������Ă��Ȃ��������B��������������点������A�قڏ��ł��Ă���B�Ԃɓ��������͍���������قNj������B���̈�썑�̍ł��d�v�Ȋ��w�W���c�邽�߂ɁA�͂Ă��Ăǂ�Ȋ����K�v�Ȃ̂��E�E�E�s�s�͐�Ɏc�錻������������Ă݂��B |

2025�f ������m�[�g

�����̃X�i���c��

�c�闝�R�Ǝc���闝�R���m���߂�

| �� �ώ@�ꏊ | �����q������u������v�̗����H���ӁB |

| �� �� �@ �� | �@2025�N8���`2025�N8��8����� |

| �� �� �� �� | �@2025�N8��8���@(�E�e) |

| �� �ώ@�ƋL�^ | �@������N���u�@���{�@�� |

|

| �@�ڍׂ��A�قƂ�Ǖ������Ă��Ȃ��������B��������������点������A�قڏ��ł��Ă���B�Ԃɓ��������͍���������قNj������B���̈�썑�̍ł��d�v�Ȋ��w�W���c�邽�߂ɁA�͂Ă��Ăǂ�Ȋ����K�v�Ȃ̂��E�E�E�s�s�͐�Ɏc�錻������������Ă݂��B |

�����̃X�i���c��

| �@ �@���݁A�X�i���c���͊��ȃ��b�h���X�g�Ő�Ŋ뜜II�ށiVU�j�Ɏw�肳�ꂽ��B���������A���̓D�̒��ŕ�炷�~�~�Y�݂����Ȑ������ŁA�Ԃɓ���̂͊�Ղɋ߂��B �@�����҂ɂ��_���ŏЉ��Ă��邪�A�����_�Ŏ��Ԃ͖w��Ǖ������Ă��Ȃ��̂�����B �@�ǂ�ȏꏊ�ŕ�炵�Ă���̂��H ���������ꂽ�s�s�̏���ŁA�ǂ�Ȋ������菊�ɂ��Ă���̂��H �������関����]�ނȂ�A�܂��͑���̓s�����m���߂�K�v������B �@�ȉ��́A�t�F���X�Ɉ͂܂�~��邱�Ƃ������A�����ɕ�炷�X�i���c���̌������E�E�E�B |

����̒n�`�}

|

�����n�_�̊�

|

|

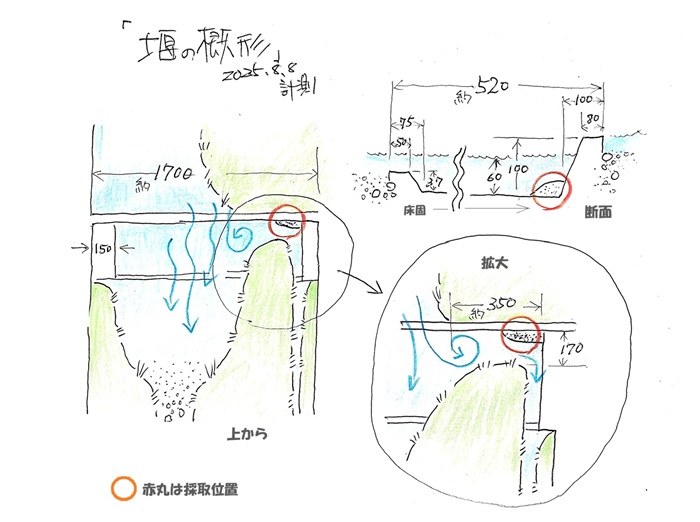

�@�ǐ�Ƃ̍����_�����6�q�B�S����15.5�q�̐����ł͒������B���z�͋����Ȃ����A������邽�߂ɗ����H��������f���Ă���B |

|

| �@�R���N���[�g���̌Â��{�H���B�{�̕��͖�17���ʼn��f������ݕǂɐڑ����Ă���B�{�̗̂�����1���ŁA�������ɐ��x��h�����@��(���~��)��5���قǐݒu����Ă���B�㕔�ɂ͍���40�p�قǂ̕Ԃ����t���Ă��邪�A���̏��~�ߋ�Ԃł̓y���̑͐ς͖����A�S�ďo�����ɔ�����悤���B �@�������ނ悤�ɁA�͐ς������B�����B�����M����ł���B���ݑ��̎O���̈���x�����{�̂��ė����j�Q�B����ɂ��A���̉������ɂ͐������܂�̂悤�ȓ��]���o���Ă����B �@���ɓ���ƁA��ɂ͑�ʂ̗����t�Ȃǂ̗��������͐ς��A�Y�u�Y�u�Ƒ������܂�قǏ_�炩���B���͕������ꂽ�����t���D�ɂȂ��Đς����Ă���悤���B �@�R���N���[�g��̑͐ϕ������A�[��40�p�قǐς����Ă���B��̐}�ɂ���Ԃ��ۂ̈ʒu���B �@��N�A�X�i���c���͂��̃V���g��̕��I�y���Ƃ���������ċ��R�����Ă���B��C�ł͂Ȃ������͈͂ŕ����C�������B����������قNj��������A�����Ɉړ������̂ŏڂ������ׂĂ��Ȃ������B �@����A���߂ĕt�߂��������A������Ԃ̕��A�y�̗�����X�i���c�����������Ă��Ȃ��B |

�ꎿ

|

|

�����̃X�i���c������炷�u���A�y�v

|

| �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |

�����q�̎R

|

| �@���S�̖~�n�������q�s���S���B���E�̋��ݍ��ނ悤�ɋu�˂��L�тĂ��邪�A���ꂪ���Z�u��(�E)�Ƒ����u��(��)�B���̎R��͊֓��R�n�ƒO��R�n�B |

| �@�N�ɂ����̑��݂��C�t����邱�Ƃ��Ȃ��A�������ċ͂��Ȋ��ł��̎q�����͐����L�тĂ��ꂽ�B��܂����t��������Ȃ��B�����̃X�i���c���E�E�E�撣���Ă���ăA���K�g�E�B |

�����Ƌ���

| �@�����q�s�𗬂���́A�S�Ă̐��������R�ɍ݂�B�N���o�����͈�ː��̂悤�ɗ₽���A�����l�������̉��b���p���ŗ����B�l�̕�炵�͑傫���ς��A���N�������p�ɂȂ������A����鐴���͑��Â̐̂Ɖ����ς��Ȃ��B���ꂪ�A�����q�̐�Ɋ킪�₦�Ȃ����R�Ȃ̂����m��Ȃ��B �@�����ɃX�i���c�����c���Ă��鎖���́A�f���炵����������Ă���Ǝv���B���S��S�ۂ���͐���C�ƁA��̐������������Ƃ��ċ����ł��鎖�������Ă��ꂽ�B���Ƃ��A���ꂪ�v�炸�����ł��A���瑶�݂��ӎ����������\���̗����H�����Ηǂ��B��������A������փX�i���c�����c�����Ƃ��ł���B �@�����͐܂荇������邱�ƂŐ��܂��B���݂�F�m���������Ɏ����X����B�����̃X�i���c���́A�����q�̖����ɑ傫�Ȋ�]��^���Ă��ꂽ�Ǝv���B(��) |

2025�N8��9�� ���{��

�u������m�[�g�v�ɂ��ǂ�