| 多摩川に流れ込む、ごく普通の支流 | |

|

|

| 多摩川の支流としては、最も一般的な環境です。川底・両岸ともにコンクリート化されていて、野生が暮らす「隙間」がありません。「では、何も居ないか」・・・と思うと、イエイエそうではありません。 |

多摩川学習 四季のテーマ

自然と人の共生、まずは観察ッ!「コイはモサモサ」

| 季 節 | 04月上旬~11月まで |

| 場 所 | 多摩川中流域の水辺 |

| 対象学年 | 小学校3~4年 |

| 学習の 内容 |

繁殖行動を中心に多摩川のコイを観察します。春の産卵観察から学習を開始、飼育や水族館作りなどコイの観察を中心にしながら、川の生態系を実体験から学習、理解を目指します。 |

多摩川のコイ

| 多摩川は、流域人間生活の影響をダイレクトに受ける「自然」です。中でも、今から五十年ほど前に始まった高度経済成長期には、短期間に多くの河川環境を失っています。もちろん野生生物に及ぼした影響も甚大でした。 汚染時代の多摩川では、そこに暮らしていた野生生物の多くが二つの「その後」へと歩みます。ひとつは、変化する環境への「適応化」。そしてもうひとつは不適応の「絶滅」です・・・。汚染のピークとなった1970年代、多くの野生・水生生物が絶滅しました。コイは、そんな過酷な時代を適応を試み生き延びた、数少ない「いとおしき」魚なのです。 さて、どのような適応があったのでしょうか・・・。多摩川のコイは、他の種では出来なかった「都市型スタイル」を生み出し進化する、数少ない「野生」なのです。 |

|

コイ(鯉・英名 Common Carp) コイ目・コイ科・Cyprinus carpio |

|

流れが緩やかな川や池などに生息する淡水魚。もとに2対の口ひげがある。体長は 60cm

程度。まれに 1 m を超すものもいる。もともとは中央アジアの原産とされるが、環境適応性が高く、また重要な食用魚として養殖、放流が盛んに行われ、在は世界中に分布する。 |

多摩川コイの産卵

| 野生生物の一生で、最も大切なのが「繁殖」です。絶滅種の多くが、単純な水質汚染よりも付随する繁殖環境の消滅により世代交代不能になりました。新しい世代が切れる・・・絶滅に向かう最も大きな理由です。 あまり知られていませんが、多摩川のコイは「放流事業」だけで居るわけではありません。河川内における天然産卵と繁殖が「居付きコイ」の主流です。 しかし、健全な繁殖環境が多摩川には有りません。支流はコンクリート化され、卵を産みつける水草も無いからです。では、改変した環境で、どのように繁殖しているのでしょう・・・。この学習では、四季に渡るコイの観察により、「人と自然の共生」を考えます。 まず、学習のキッカケとなるコイの産卵について、実際の様子からご覧下さい。コイはこんな場所を使って卵を産んでいます。子供たちに説明してあげて下さいネ。 |

| 多摩川に流れ込む、ごく普通の支流 | |

|

|

| 多摩川の支流としては、最も一般的な環境です。川底・両岸ともにコンクリート化されていて、野生が暮らす「隙間」がありません。「では、何も居ないか」・・・と思うと、イエイエそうではありません。 |

| 杭に引っ掛かった「雨合羽」 | |

|

|

| 川の中を歩いてみると、投げ込まれた「ゴミ」があちらこちらに・・・。手に取ってみると、コイの卵がビッシリ・・・。 | |

| 水際に落ちていた「傘」 | |

|

|

| こちらは、同じく投げ込まれて干上がった「傘」。卵はカリカリに干上がっていました。 | |

底の落ちている「レジ袋」 川底にヒラヒラしているのは、レジ袋。卵が一杯生み付けられています。数えると、この袋だけで二万三千粒の卵が付いていました。

多摩川の産卵事情

| コイの卵は、通常支流の奥深くの水溜りのような場所に生える「水草」などに産み付けられます。生まれた仔魚が、流されて下流域に落ちないよう、あらかじめ自分の暮らしている場所より上流側へと移動して卵を産みます。 本流すじは、増水すると水流も強く仔魚の多くが流されてしまうので、増水しても流されにくい「支流」を好むのです。支流の回りに田んぼがあった時代は、田植え後のイネなどに卵を産み付けました。ここなら仔魚が流されることがありませんネ・・・。 現在では、そのような産卵環境が失われてしまっています。ですから支流に限らず本流でも、流心から離れた流れの緩い場所などで、水草の代わりに柔らかい「モサモサ」したゴミに卵を生みつけます。 野生生物で、生活個体数を減らさない最も有効な手段が「産卵による世代交代」です。絶滅の最大の原因は、実は水質汚染だけでなく「繁殖が出来なくなる」コトです。多摩川でコイが居なくならないのは、その寿命の長さと繁殖行動の適応化に成功しているからです。 紹介した場所の産卵は、特別な産卵場所ではありません。街の川ならどこでもある風景です。子どもたちと出かける前に、近くの水辺を散策して見て下さい。きっと、この頑張るコイの姿に出会えますヨ・・・。 では、このコイをテーマにしてどのように学習として成立させるか・・・ひとつの基本パターンを、ご紹介します。 |

観察学習の一年

| コイを入り口にして、都市河川の環境を学習します。コイの卵と出会い関心を高めて飼育します。飼育をしながら、更なる関心を求めて「ガサガサ」。多くの生き物たちと出会いを重ねて、関心を川全体へと広げます。 秋に育てたコイの「赤ちゃん」を放流。採取した魚や水生生物を展示する「多摩川水族館」を開催し、学習のまとめに入ります。 季節を追って、学習の取り組みをご案内します。 |

|

| コイの産卵は不思議がいっぱいッ | ||

| 観察期間 4~5月上旬(梅雨入りまで) | ||

| 観察-① | コイの産卵を見に行こう | 4月上旬ころから産卵は始まります。産卵は岸寄りの浅いガサガサで行います。水際で、大きな魚が複数でバシャバシャと水しぶきをあげてますのですぐに分かります。 昼を過ぎると収まってしまうので、水温が上がり始める午前中に行きます。(盛期に入ると昼間でも見れる) |

| 観察-② | 卵を探してみよう | 水しぶきの上がっている場所には、卵ほを生みつけた「産卵床」があります。多くがガサガサに引っかかった「ゴミ」です。 どんなゴミを好んで使ってるか、実際に引き出して見て見ます。 |

| 観察-③ | 水温、何度? | 観察に出るたびに、水温や水量をチェック。データーはそのまま来年も使えます。 |

| 観察-④ | 卵を産んでもらおう | 産卵を見た場所に、コイが好きそうな「ゴミ」を置いて卵を産み付けてもらいます。沈めた「ゴミ」に上手く卵を産んでもらえるかな・・・? |

| 観察-⑤ | コイの孵化観察 | 産み付けてもらったゴミを、教室に持ち帰り「孵化」させます。孵化の環境を記録します。 |

| 「コイの飼育」 観察期間 5~11月 | ||

| 観察-⑥ | 育ててみよう | 教室での飼育と、各児が自宅に持ち帰っての飼育、平行してコイの成長を観察します。 |

春の観察「紙芝居」

|

| 知っているようで知らない魚「コイ」。まずは不思議な産卵の観察です。 |

|

|

| 多摩川中流域の平均的なコイの大きさです。 | 産卵は、移動して行います。A.B.C何処かな? |

※ 答え B

|

| コイが浅瀬で産卵しています。川底にある「何か」に卵を生みつけています・・・何だろう? |

※ 答え ゴミ

|

| なるほど、水の中のゴミが「水草」の代わりなんだッ。でも何でもイイわけじゃない・・・じゃ、どんなゴミがいいんだろう?調べてみようッ! |

|

|

|

|

| 左から、第3位、「ブルーシート」のモサモサ。第2位、「モップ」の先のモサモサ。そして、第1位は、「レジ袋」のモサモサ・・・。実は、柔らかい「モサモサ」した物には大抵、卵が付いていたヨ。 | |

|

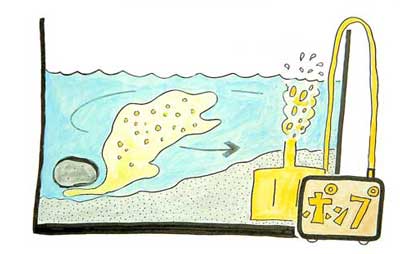

| 見つけた卵を少しだけ持ち帰って、飼育してみよう。こんな風にしておくと、だいたい4日で孵化します。卵を拡大した見ると、体が出来上がって行く様子も観察できます。 |

コイ卵の孵化観察

| 持ち帰った卵を、拡大して成長を観察します。授精から孵化まで、常温(18℃~20℃)で4、5日で孵化します。卵黄だけの卵の中から、少しづつコイの赤ちゃんの体が出来る様子は、とても神秘的です。 |

| 授精1日目 | |

|

|

| 透明のビニールに付着した卵。横から見ると、しっかり付着するために付着面が平らに変形している。 | |

| 授精2日目 | |

|

|

| 卵黄に回りに、巻き付くように頭と体が見えてきた。目も付いている。 | |

| 授精3日目 | |

|

|

| 体の形がはっきりとしてくる。心臓の回りに、血液が集中して押し出される様子が見れる。 | |

| 授精4日目 | |

|

|

| 体に模様が入り始め、目も形が出来上がった。グルグルと卵の中を動く。 | |

| 授精5日目の孵化 |

|

| 翌日に「孵化」。感動の一瞬。 |

|

| ほとんどが尻尾から出てくる。殻を破って、暫らく動かない。 |

|

| 殻から完全に脱出。体はまだ透き通っている。胸の赤いところが心臓。 |

|

| ゴミから生まれた新しい「命」。孵化まで見とどけると、感慨深いものがある・・・。 |

コイ仔魚の飼育

| 生まれたての仔魚は、何も食べません。しばらくは、お腹に付いた卵黄の残りを吸収し、体を作ります。卵黄がなくなり体がスリムになる頃、口も出来上がり餌を探しはじめます。だいだい孵化後、三日ぐらいから、餌を入れます。 餌は、熱帯魚を販売するペットショップに置いてある「仔魚用」の粉エサを与えてください。この餌は、小さい口でも食べれるように、パウダー状の細かい粉になっています。そもそもが雑食性の魚ですので、口に入れば何でも食べます。 水質管理は、孵化からしばらくは気をつけてあげて下さい。体が出来る時に、水が汚れていると成長不良を起こし「奇形」となります。餌の食べ残しなど、底に溜めないよう気をつけてあげて下さいネ。 あとは、比較的問題もなくスクスクと成長します。飼育しやすい魚ですから、子供たちの家でも簡単に飼えますヨ。各家庭で飼育を行うと、放流会での父母の参加が多くなります。可能な限り、学校だけでなく子どもたちの自宅飼育も推進してみて下さい。その後の学習は、コイの飼育と平行して行います。 |

|

| 多摩川ってどんな川? (生き物編) | ||

| 「ガサガサ」 観察期間 6~9月 | ||

| 観察-① | いろんな魚と 出会ってみよう |

定番のガサガサで、いろいろな魚や水生生物と出会います。初めての子ども多い中、魚を自分で捕まえる学習は、子供たちの関心をグッと引き寄せる絶大な効果があります。 どこで、どんな生き物が捕まえられたか・・・学習として、また記録として毎回書き残します。まとめるときに役立ちますヨ・・・。 |

| 観察-② | 捕まえた「魚」を 調べてみよう |

飼育できる水生生物は、コイの赤ちゃんと合わせて飼育に挑戦します。それぞれの魚のことを班に分かれて調べるなど、強まった子供たちの「関心」を育てます。 |

| 「多摩川水族館」開催準備 | ||

| 観察-③ | 「多摩川水族館」 開催準備・魚集めッ |

ガサガサは、回数を重ねて下さい。場所を変える必要はありません。初めての種類の魚は学校に持ち帰り、飼育に付け加えてください。 秋口には、学級の子供たちで「多摩川水族館」を作り、発表会が開催出来るよう準備の開始です。 |

|

|

|

|

| 夏のガサガサは楽しい。子供たちも夢中、いっきに関心が高まります。 (上丸子小ガサガサ探検隊) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

| 取れた生き物は、よく観察。獲った「魚」の名前は、二度と忘れない。 | |||

|

| 多摩川ってどんな川? (環境編) | ||

| 学習発表① 観察期間 9~翌春3月まで | ||

| 観察-① | 「多摩川水族館」 開催ッ |

採取した様々な水生生物を陳列、「多摩川水族館」を開設します。他の学級の子供たちにも見てもらい、父母の参加を呼びかけて発表会を開催します。 開設した水族館は、常設として管理し、魚の補充や飼育を学級で行います。 |

| 学習期間 9~11月 | ||

| 観察-② | 「調べてみようッ」 なんで奇麗になったの? なんで汚かったの? |

一年を折り返す学習です・・・。ここからは徐々に、川と人の暮らしについてスポットを当てます。私達は川と、どう付き合えばいいのでしょうか・・・? 多摩川は、他に前例がないほどのスピードで環境を再生させる都市型河川です。汚かった頃の多摩川わ知り、なぜキレイになったのか・・・学級で討論して見て下さい。 この頃になると、子供たちは多摩川に夢中です。いろいろ貴重な意見と出会えると思います。すべてを記録に取り、学習の「まとめ」に利用します。 |

| 学習発表② 開催期 10月までに。飼育施設が可能なら、翌春3月まで飼育 | ||

| 観察-③ | コイの放流 | 飼育の環境が少ない場合は、ここでコイの赤ちゃんを放流します。父母も巻き込んだ放流会を開催してた下さい。 |

|

|

| 多摩川について子供たちと話し合った・・・。驚くような「素敵な意見」が毎回続出する。 | |

|

|

|

|

| 年間学習は、子供は本気にさせる。実体験から生まれる「感情」が、ふる里への思いとなる。 | |

|

| 放流会は楽しいくて、ちょっぴり淋しい。でも・・・忘れられない。 |

|

| 僕たちの多摩川から、みんなの多摩川へ・・・ | ||

| 学習期間 1~3月まで | ||

| 学習-① | 多摩川の 「良いトコ・悪いトコ」 総ざらい |

学級で「多摩川」をまとめます。学習によって理解した、かけがえのない「ふる里の水環境」を、父母をはじめ地域へ向けて発表します。 まずは、多摩川の「良いトコ悪いトコ」洗いざらし出しあって見ましょう。 |

| 学習-② | 一年をまとめてみよう | これまでに「まとめ」として結んだ結論を、いよいよ発表へ向けて整理します。 |

| 学習発表② 最後の学習 | ||

| 学習-③ |

スペシャル企画 |

地域や校内へ向けての、「発表会」を開催します。子供たちの感じた「ふる里・多摩川」は、多くの大人の関心を呼ぶでしょう。 「私達の生活と、川の野生の暮らし」・・・ありのままの発表は、流域生活の在り方を発信する事と思います。 |

| 学習の伝承 | ||

| 学習-④ | 次の学年へ バトンのリレー |

一年に及んだ学習の資料を、次の学年へと渡します。また始まるコイの学習は、資料を元に、また一歩前進した学習を目指します。 |

|

|

|

| 知っているコト、理解しているコト・・・人に伝える「発表」は楽しくなる。 | ||

|

|

| 年間学習には、ふる里の思い出が一杯詰まる。みんな、良くやったなッ!お疲れッ! |

| 授業の進め方「ココがツボ」 |

|

|