| (�ʐ^01) ������̉�����A��c�搼�Z�������葤���B�e�B������́A�㗬��Ɖ�����ł܂������Ⴄ��ɂȂ�B |

2014�f ������m�[�g

������̐����x

���́@�f���ēf�����A�܂��f���́H

������̉�����

| �� �����n�_ | �����여��̗p�����Ɖ��������{�� |

| �� ���@�@�@�@�� | 2010�N3���`2011�N5��2 |

| �� ���@��@�� | 2014�N�N3��20���@(�E�e) |

| �� �L�@�@�@�@�^ | ���{�@�� |

| (�ʐ^01) ������̉�����A��c�搼�Z�������葤���B�e�B������́A�㗬��Ɖ�����ł܂������Ⴄ��ɂȂ�B |

�u�����̗����v

| �@�ߏ�Ȏ搅�ɂ���Ė��N�����̐�ƂȂ���������B�������A�s�v�c�Ȃ��Ƃɐ��͓r��Ȃ��B�r���ǂ��납�A�s�s���ɓ���ƃr����D���悤�ɂƂ��Ƃ��Ƒ�����������Ă���E�E�E��H

���̐��͉������痈��́H���́A���̓s�s���̑���������Ă���͖̂c��ȉ����������B�������A���R�L���ȁu�X�̐��v����l���L���ȁu�����̏������v�ւƕς���Ă���̂��B �@���Ȃ݂Ɍ��݁A��������������{���ɂ��ǂ蒅�������{�݂͑S����10�����B�����s�������ǂ��NJ��́A���扺����8�{�ݒ��A���Ɛ����������������6�{�݂ƁA�e�����̂��^�c���������������4�{�݂ƂȂ�B�V���Ȑ����ƂȂ邱���̔r��������A���X��̂ǂꂭ�炢�̏��������r�o����Ă���̂��E�E�E�܂��́A���ꂼ��̏����{�݂����u�����l���v�Ɓu���r�o�ʁv���{�݂��Ƃɒ��ׂĂ݂��B |

(�\01) ������ɗ������鉺���������u�����l�����Ɨʁv

| ���Ǝ� | ���Ə��� | ������ | �r�o�� | �����l�� | �r�o�� ��/m3�i�b/m3�j |

|

| �@ | ���扺���� | ������㗬 | �����n�� | ������ | 463,827 | 174,113 (2.02) |

| �A | ���扺���� | �����q | �����n�� | ������ | 330,906 | 101,913 (1.18) |

| �B | ���扺���� | ��� | �����n�� | ������ | 242,839 | 78,728 (0.91) |

| �C | ���扺���� | �k������ | �����n�� | ������ | 140,651 | 55,329 (0.64) |

| �D | ���扺���� | �k�����ꍆ | �����n�� | ������ | 483,577 | 230,882 (2.67) |

| �E | ���扺���� | �쑽�� | �����n�� | ������ | 361,976 | 112,477 (1.30) |

| �����s�����Ǖ��@���v | 2,023,776 | 753,442 (8.72) | ||||

| �F | �����q�E���� | �k�쉺�������� | �s�̒��S�� | ��� | 104,869 | 79,392 (0.92) |

| �G | ����E���� | �ђ����������� | �s�̒��S�� | ������ | 92,194 | 51,183 (0.59) |

| �H | �O��E���� | �������������� | �O��s | ��� | 92,544 | 23,664 (0.27) |

| �I | ���E���� | ���X������������ | ���������Ȑ��n�� | ������ | 635,000 | 196,200 (2.27) |

| ����S�̕��@���v | 2,948,383 | 1,103,881 (12.78) | ||||

| �������s���扺�����̔r�o�ʂ́AH20.11�s�����NJ��s�u�����̉�����2009�E�����Ō��铌���̉������v�����p�B�����l���́A�s�����ǎ��ƊT�v����21�N�x�ł����p�B���̎����̂̐��l�́A����22�N3��19�����݂̖₢���킹�ɂ��A�y��H�EP�A����گē��ɂČ��\����鐔�l���g�p���A���{���쐬�B | ||||||

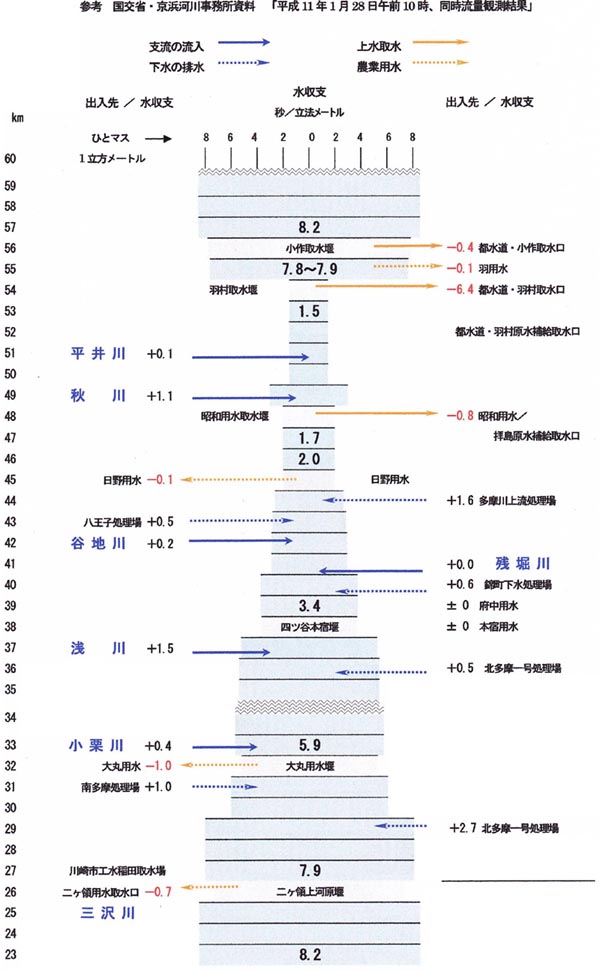

| �@�E�E�E�����悤�Ȑ����B10�����̉��������{�݂ŏ��������l�������́A�Ȃ��2,948,383�l�B����l���̖�70���ɂ�������l�����B�����āA���̖�O�S���l�������x�܂����ݏo��������1,103,881��/m3�@���A������̐V���Ȑ����ƂȂ�B����͂�A���łɐ�Ƃ��������u�r���a�v�ɋ߂��B �@����ɂ��Ă��A���̎��R�Ƃ͒��������ًH�Ȃ邱�̐����x�B���ʂ̐�Ȃ牺���ɐi�ނɂꏙ�X�ɑ����Ȃ���̂����A���̐�͗���ɕ�炷�l�ԗl�̓s���ɂ��u�z������f������v�����R�C�܂܂ɂ�������ŁA��́u�`�v���ςɂȂ�B �@���Ȃ݂ɁA����11�N���y��ʏȁE���l�͐쎖�������s�Ȃ����A�u�������ʊϑ�����(�\05)�v�����ɁA������̐����x�ɂ�鐅���̕ω���}�ɂ��Ă݂���E�E�E����Ȍ`�̐�ɂȂ����E�E�E |

|

|

��������

�����̕ϖe

| �@������̗���́A�R�����E�����s�E�_�ސ쌧�̂P�s�Q��30�s�撬���ɂ܂�����B�ʐςł����ƁA�����s��70���A�R������21���A�c��9�����_�ސ쌧�̊������B������Ɋ֘A���鎩���̂̑��l���ł�569���l�ƂȂ�A���̓�����ɏZ�ސl��425���l�i����7�N���������ɂ��Z��l�j�B����ɂ��̐������A��300���l���r�o���������������E�E�E����͂���̐����B���łɁA�ǂ�����R�����鐔���ł͂Ȃ��A�u��v�Ƃ��Ă̊��̂قƂ�ǂ��A�l�Ԃɍ�悳��Ă��܂������R�Ȃ̂��B �@������̐��������P�����̂́A�����܂ł��Ȃ��������̕��y�Ə������@�̉��P�ɂ����́B�����A����͂ǂ̂悤�ɐi�݁A�܂��ǂ̂悤�ɉ��P���ꂽ�̂��E�E�E���I�ɋy�Ԑ����̕ϖe���A����w�i�ƍ��킹�čl�@���Ă݂��B |

����l���̑���

| �@���ꂽ���R�́A��̗v�����d�Ȃ������Ƃɂ���B�܂��u���N�����v�B�O�͂̒ʂ�A1957�N�i���a32�j�����������͓��_���ɂ��A�搅����������I�ɏオ���Ă���B�H�����ł͕\�����̂قƂ�ǂ����������悤�ɂȂ�A���암�ɏo�钼�O�ő�����ɂ͐����Ȃ������B����ɁA���x�o�ϐ������ɂ�闬��l���̑����B���a30�N��ɁA���̓���قړ����ɋN�����B �@���ɐl�������͒������A�܂���t�����̎��R�������c���Ă��������n��ł́A���a30�N(1955)�ɐݗ����ꂽ�u���{�Z����c(���E�s�s�Đ��@�\)�v�ɂ��A���]�E���z�E�{���E����ȂǂŏZ��݂��i�݁A�_�n�◢�R�����X�ƏZ��n�ւƕς���čs�����B �@����ɊJ�������������̂͏��a40�N�ɓ����s�����肵�������j���[�^�E�����ƁB�v��ڕW�l��41���l�A�V���ȓd�ԘH�����ʂ��ƌ������{�ő�̃j���[�^�E�����݂������B����������n�����ɂ��A�����여��ł͐l�����{������}���ȓs�s�����i�B |

|

|

| (�ʐ^02) �u���a47�N�� ������葽���j���[�^�E���S�i �v�s�s�Đ��@�\�E���� | |

| �@�����������l�������A�����A�����여��ɂ͑Ή��ł��鉺�����ݔ������݂��Ă��Ȃ������B��������S�����闬��̊e�����̂ł́A�}������l���ɑΉ����邽�߂̓��H������w�Z���݂Ȃǂɒǂ��Ă���A����Ȕ�p���K�v�ȉ��������݂ɂ͂Ȃ��Ȃ��肪���Ȃ������B �@�����I�����s�b�N���J�Â��ꂽ���a39�N�����A�����여��̉��������y���͂�������1���B�܂�A��������ɕ�炵�Ă�����160���l���̐�������������ɔp������Ă������ƂɂȂ�B����ɁA���łɎ��R�̐����������Ă������Ƃ�����A������͈�C�ɐ������������r���a�Ɖ����Ă������B �@�����여��ɂ݂̂Ȃ炸�A���������敔�ł��������̕��y����24�������Ȃ������B����23����̐l���́A���łɏ��a35�N(1960)��800���l���Ă���B�c��ȗʂƂȂ����������̉�����u���A�v���A���������̊C���͍L����������Ă������B |

|

|

|

|

| (�ʐ^03.04.05) ���a40�N��̑�����B�����s���c�J��`��c����ӁB�����s���ǁE���� | |

�J�V���x�b�N�a

|

�@������̉������m��n��L�b�J�P�ƂȂ����̂́A���a45�N(1970) 9��19���A�����V���̈�ʂŕ�ꂽ�u������ɃJ�V���x�b�N�a�̋^���v�ƌ����L���������B��t��w���s���̒��w���Ώۂɍs���������ŁA��c�旧�E�ზ�J���w�̐��k�Ɂu�J�V���x�b�N�a�v�̏Ǐ���������k�������ƌ����������e�B |

���Q����

| �@���̔N�A���j�b��ɂȂ����̂͑����삾���ł͂Ȃ��B�F�{��V���́u�����a�v�A�x�R�́u�C�^�C�C�^�C�a�v��u�l���s�b���v�ȂǁA�d��Ȍ��Q�a�����X�Ɩ���݂ɏo���N�������B��Ɂu���Q����v�Ƃ��Ă��Վ�����A���̔N�A���a45�N11���ɊJ�Â����B

(�E�����h��) �@���̍���ł́A���Q�́u�����̍ő�̊S���v�ƈʒu�Â����W���I�ȓ��c���s���A���Q���{�@�̉������n�߁A���Q�֘A14�@�Ă��������B �@�܂��A����ɔ����V���ȏȒ��u�����v�����܂�Ă���B����͂悤�₭���R�ی�E���ۑS�̕����ւƓ����n�߂Ă����B |

�}�Ō���u������E�����x�̕ϖe�v

| �}01�u��O�̑�����v | �}02�u���x�o�ϐ������̑�����v |

|

|

| (�}01)

���x�������ȑO�̑�����ł́A�R�ԕ��ł̃_���ɂ�闬������������Ă��Ȃ��A������邱�Ƃ��s���S�������B����̐l�������Ȃ������͊�߂����̎���\�͂Ő�����ۂĂĂ���B (�}02) �������A�_���ɂ�闬�ʒ������n�܂�ƁA�����ɂ���搅���ł͓V��ɍ��E����邱�ƂȂ��Y����100�����搅�ł���悤�ɂȂ����B�搅���̉����ȉ��ł͐��͓r��A�r������鉺���ɂ���āA�ӂ����ѕ\�����͑h�����B�܂��A23����̉����͑�������o�R�����A���̂܂ܓ����p�ւƔp������Ă����B |

|

�������̕��y

|

�@�������A���������s���s���Ă���������́A�������������s���Ă����B���̐���𐄂��i�߂Ă����̂��A���Q����J�����3�N�O�u�����Ɗ�����v��ڋʂɓs���̈��|�I�Ȏx�������Z�����g�s�m���B�������ŃJ�V���x�b�N�a�̋^�����o�āA�킸��6���Ŏ搅��~�𖽂����̂����Z���������B���Ƃ��Ƒ�w�ŋ��ڂ�U�邤�o�ϊw�҂����A�s�m���ɂȂ�Ɛ��{�Ƃ̑Ό����������Ȃ��\���ŁA���X�Ǝv�������������ł��o���Ă����B �@�����s�ɉ������ǂ��a�������̂́A���a37�N(1962)�B2�N��ɊJ�Â���铌���I�����s�b�N�ɍ��킹�A�������̕��y��������f���A�X���q���I�ɂ��邱�Ƃ��ڕW�������B���������ꂪ�͂��ǂ�Ȃ��B���Ȃ݂ɁA�����s�ʼn��������y����1���グ��̂ɂ́A����300���~���̂������K�v�ɂȂ�B�ł������|����̂́A�s�X�n���@��N���������ǂ̃g���l���Ԃ菄�点�邱�ƁB���ݗ\�Z�̖�7���������Ǖ~�ݔ�p�ɏ�����ƌ����y�n�����u���[�L��ł����B |

|

|

| (�ʐ^07.08) ���Z�����g�s�m���B���a42(1967)�N4��24���E�s�m���A�C���A�ɁA�W�܂������O�B�l�C�̒����f����B�����s�E���� | |

|

�@�����̉������s�����傫�����܂�ς��̂́A���Z���s�m�����a�����Ă���̂��Ƃ��B�s�m���ɓ��I�������N�̏��a43�N�i1968�j�ɂ́A�u������ꂢ�ɂ��邱�Ɓv��������������݂̖ړI�Ƃ��đO�ʂɉ����o���A����\�Z��K�v�Ƃ��������ɗ��������߂��B ����ɁA�����s�́u�O�����n�摍���r���v��v���쐬�A�����여��̉����h�~���͂��邽�߂̊�{�v��𗧂āA���N9���ɍ��̗��扺��������ɑ����`�ŁA��K�͉������̓��������肵���B �@���́u���扺�����v�Ƃ́A����܂Ŏs�����P�ʂŌ��݂���Ă������������A��C�ɗ���P�ʂł܂Ƃ߂Ă��܂����@�̂��Ƃ������B���������݂��A�������ؔ�����s�����ɔC����̂ł͂Ȃ��A�����s����K�͂ȏ����{�݂����A����̉������W�߂Ĉ�C�ɏ������Ă��܂����ƌ�����_�Ȃ��̂������B �@���̉��v�s�m���̏o���ŁA���Ƃ��g�傷�鉺�����Ǔ��͑傠���ɂȂ��Ă����B�l��������Ȃ��B�s����₤���߂ɓ��{�S���œs�E���̗p���������{�A��N�Ԃ̗̍p�l�����������ǂ�����300�l����N�����ꂽ�B �������A���ꂾ���̏o����������鎖�Ƃɂ��ւ�炸�A�s���ɂ͎��̑������Ă����B������̏����邱�ƂȂ���A�����������ɂ�肻��܂Łu���ݎ�莮�v�������֏����A�V���Ɂu����v�̃g�C���ɕς��E�E�E���ꂪ�A�s���ɂ͈��|�I�Ɏx�����ꂽ�B�������āA�l�C�Ⓒ���̔��Z���s�m���������ɂ��Ȃ���A������̗��扺�������͎n�܂��Ă������B |

���A����

|

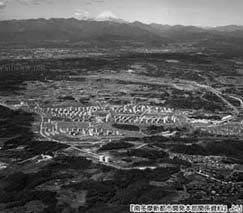

���̗��扺�����v��ł́A����܂ŗ���̎s�������Ǝ��ŋ��ݎ�������������Ă����u���A�v���A�ƒ�G�r���Ƃ��ĐV���ȏ����{�݂ŏ������邱�ƂɂȂ����B����́A������ɚb������s�����ɂƂ��ẮA�v��ʘN��ƂȂ����B�l�������Ƌ��ɑ���������u���A�v�́A���łɖ��Ȗ��ƂȂ��Ċe�����̂�Y�܂��Ă����B �u���A�v�́A���ɂ܂��ΗD�G�Ȕ엿�ƂȂ邪�A�������Ĕj������ƂȂ�Ǝ��ɑ����̎�Ԃ��K�v�ɂȂ�B���������A��O������ɂ����āA�����여��ł��u���A�v�͔_�n�Ҍ��ɂ�菈������Ă����B�������A�_�n�͑�n�ւƕς��엿���̂��̂����w�엿�ƂȂ�A����悪�����Ȃ��Ă����B �������s�����́A���}��Ƃ��āA�W�߂��u���A�v�𓌋��p�O�܂ʼn^�ъC���������s�������A������C�m�����h�~�̐��E�I�����ɂ��֎~������Ȃ��Ȃ�B��ނȂ��A����s�����́u���A�����{�݁v�����X�ƌ��݁B1958�N�i���a33�j�̔����q�s�i�P�Ɓj�����1969�N�i���a44�j�̏H��i�ʔ����j�܂ŁA����ɍ��v9�����ꂪ���݂��ꂽ�B |

|

| (�ʐ^09) ���a28�N(1953)���{�ŏ��߂Ď��p�����ꂽ�u�o�L���[���J�[�v���s�B����܂ŁA�u�����J�[�苂�݁v���@���������A�����I�ɑ�����l���ɂ��u���A�v�ʑ����ɁA�V���ȋ��ݎ����W���n�܂����B���́A���{���̃o�L���[���J�[�́A���݂ł��r�㍑�𒆐S�ɁA���E�ōL�����p����Ă���B(���s���ǁE����) |

|

�@�������A���́u���A�����{�݁v���V���Ȗ��ށB�r�o����鏈�������A������̂���Ȃ鐅�������������n�߂��̂��B�����̎{�݂ōs���Ă����u���A�v�����̕����́u�������D�@�v�ƌĂ����́B |

| �@������ł́A��ɉ����悤�ɂ��ēs�s���A�Ȃ�B���������āA�l�דI�ȋ��E���ʼn����r���������Ă���͕̂s�o�ςȂ��Ƃ����������B�@���扺�����v��́A���E���ɂ�����炸���R�̒n�`�◬�H�ɉ����ďW������A�����Ƃ��s�s�^�̊��ɍ����W�����@�������B |

| �@���Ȃ݂ɁA�u���A�v�����{�݂���r�o�����r�����́A����̐���g�C�����Ƌ��ɏ����ʂ����������̂́A�ŏI�I�ȉ����͕���7�N�i1995�j�ȍ~�A�u���A�v�̑啔�������扺�����ŏ��������悤�ɂȂ�܂ŁA������̉������ł��葱�����B |

���������y�̌���

| �@���������闬��l���Ɖ������̕��y���A�����Ȃ�v�f�Ɨǂ��Ȃ�v�f����������钆�A������͎�����삯�邲�Ƃ��Đ����Ă������B���̗l�q�́A�����s�������ǂ̎�����������₷���B |

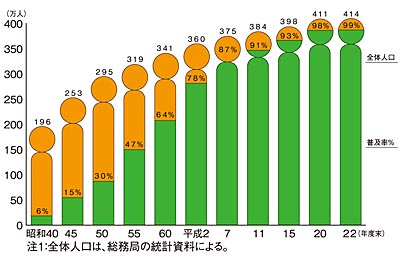

����01 �����n��̑S�̐l���Ɖ��������y���̐���

|

| (�����s�������ǁE����) |

������\�����l�uBOD�v�H

| �������w�I�_�f����ʂƂ��Ă��ł���ʓI�Ȑ����w�W�̂ЂƂB���l�������قlj��ꂪ�����A�Ⴂ�ق��Y��Ȑ��ƌ������ƂɂȂ�B |

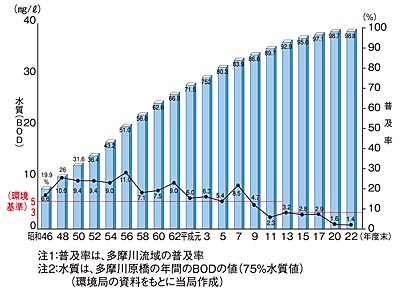

| ���扺�����̌v�悪���Ă��A���a40�N��O���ƍ����ׂ�ƁA����l���Ŗ��{�A�������̕��y���ł͖�\�{�߂��̕ω������܂�Ă���B(����01)����A�����ɂ��̐삪���قȊ��Ȃ̂��ǂ��킩��B����ɁA���̕ω�������

(BOD�l) �ɂǂ�ȉe����^���Ă���̂��ƌ����ƁE�E�E (����02)�̑O���A���a46�N(1971)�ɁA���扺���������̈�ڂ̏�����u�쑽��������v���ғ����J�n���Ă���B����܂ʼn����������������̕��y���́A�ȍ~�N��ǂ����ƂɐL�т��B���ɁA�u���A�v�����{�݂���r�o���قږ����Ȃ镽��7�N����́A������߂���(�\-04) 5 mg/l�������A�N��ǂ����Ƃɏ��i���Ƃ�������B |

����02 ���������y���ƁA�������P(BOD�l)�ł̐���

|

| (�����s�������ǁE����) |

| ���Ȃ݂ɁA������ɕ������ꂽ�������̗ʂł݂�ƁA���扺�����̌v�悪���Ă�ꂽ���a42�N(1967)�����́A�N��564.5��m3�i����1.6��t�j�B���y��10�����x�̎���A����ȊO�̉����́A�������̂܂ܑ�������ꗬ����Ă����B ���������ꂪ�A�����{�݂������قڊ����Ɏ���������9�N(1997)�ł́A3.26��m3�Ƃ������Ⴂ�̏������ʂɕς���Ă���B���ʂɂ����89.4��t�i10.34m3�^s�j�ɑ����B ���y���́A����l���̑����⏈���ʐς̊g��ɂ������邱�ƂȂ��オ�葱���A����܂Ő��ꗬ���Ă����������̉������A���吅�ʂ́u�������v�ւƕς��čs�����B �����s���A���扺�����̌v��𗧂Ă��̂����a42�N�i1967�j�B���ꂩ��A�قڊ����Ɏ���̂�����10�N�i1998�j�B�܂�A�v�悩���30�N�����������ƂɂȂ�B �u�Ӂ`��A�����Ԃ��|�������˂��v�ȂǂƎv���Ă͂����Ȃ��B���������o���オ�����X���ŁA�������ǂ�ʂ��Ȃ���1��1���q���H���������̂ł����āA�����Ȃ������n�ō��̂Ƃł͂܂�ňႤ�B ���Ȃ݂ɁA��ʓI�ɂ͔N��2%�̕��y���������W���Ƃ���邻�����B���̕W���ōl����Ƒ�����ł́A50�N�߂��|���邱�ƂɂȂ�B�������A���ۂ�30�N�Ő����������B���Ƃ̋��傳����l���Ă��A����͐��E�̉������j�Ɏc��X�s�[�h�������ɈႢ�Ȃ��B ��Ղ̂悤�Ȉ̋Ɓ\�\�\�B����邱�Ƃ����Ȃ����A���ӂ̋C�����ň�t�Ȃ͖̂l�����ł͂Ȃ��Ǝv���B |

NEXT �u������E�V��v